Die TURN Conference bringt seit 2022 jährlich verschiedene Akteursgruppen der Hochschullehre zusammen und schafft Räume für Perspektivwechsel, Austausch und innovative Ansätze im hochschulischen Lehren und Lernen. Dieses Jahr fand die Tagung in Darmstadt statt und meine Kollegin Dr. Elke Bosse und ich waren sowohl als Teilnehmerinnen als auch als Referentinnen dabei.

Wir beschäftigen uns schon länger mit der Frage, wie es gelingt, aktuelle didaktische Entwicklungen aufzunehmen und erfolgreich in Raumkonzepte zu übertragen. Unserer Erfahrung nach sollte dazu zunächst der Flächenimpact, also die flächenrelevanten Ansprüche, die sich aus veränderten Lehr- und Lernszenarien ergeben, erhoben und artikuliert werden. Zentrale Akteure sind hierbei die Vertreter:innen von Didaktik und Hochschulbau. Doch beide bringen unterschiedliche Perspektiven, Denkmuster und Begriffswelten mit. Wie trotzdem eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelingen und wie gewonnene Erkenntnisse in eine strategische Lehr- und Lernraumentwicklung überführt werden können, wollten wir gemeinsam mit Vertreter:innen der Hochschulcommunity im Rahmen eines World Cafés im Themenfeld B: TURN Architectural Concepts into Action erarbeiten.

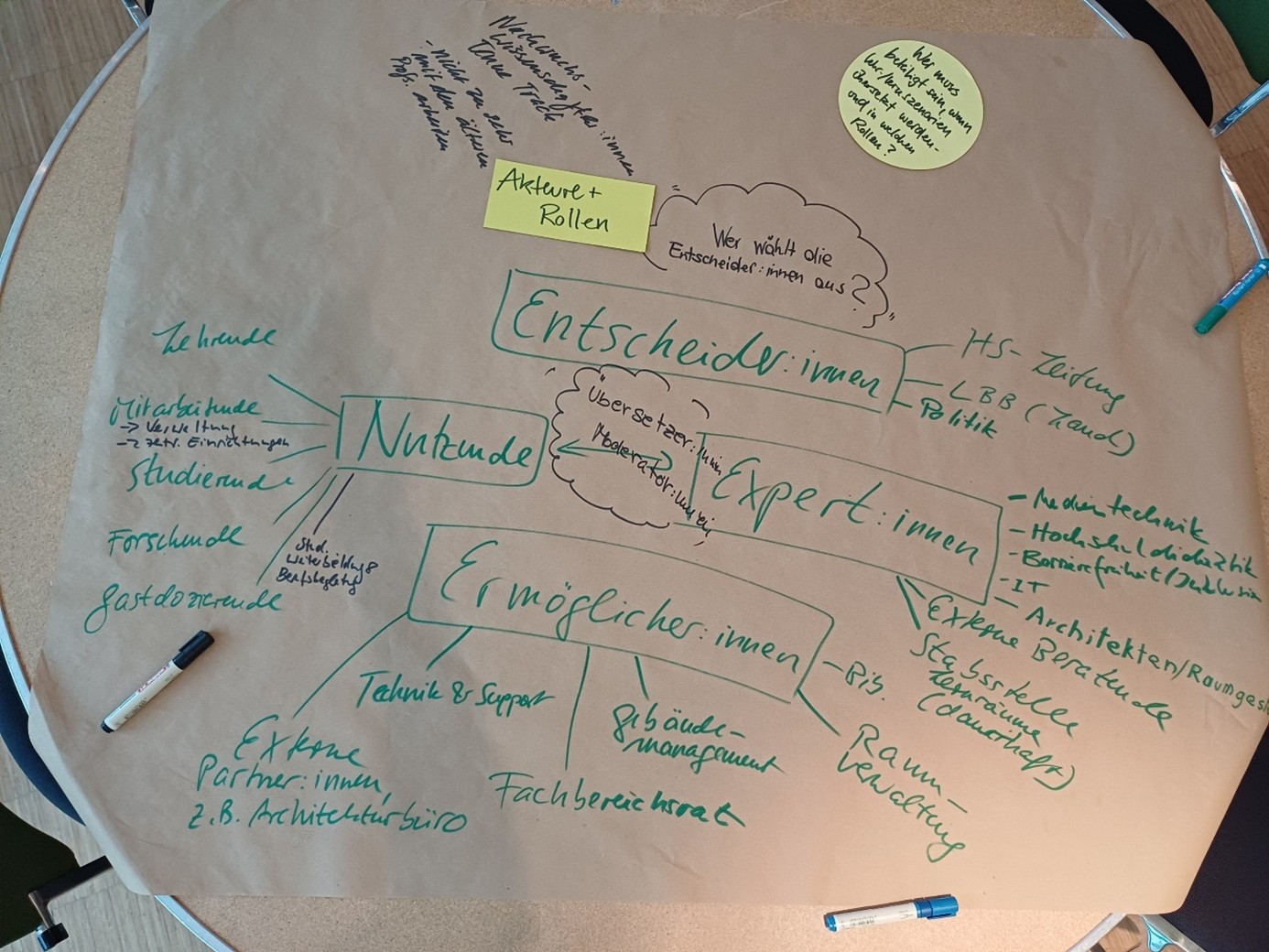

Ziel war zu klären, wer die Akteur:innen eines Raumplanungsprozesses sein sollten, wie sich Bedarfe erkennen und artikulieren lassen und welche Übersetzungsverfahren zwischen Didaktik und Hochschulbau notwendig sind. Gemeinsam mit rund 20 Teilnehmenden scharten wir uns im 15-Minuten-Takt um die Tische und stiegen tief in die Diskussionen ein. Folgende Ergebnisse konnten wir dabei zusammentragen:

Die Akteur:innen eines Raumplanungsprozesses sind vielfältig und lassen sich grob in vier Kategorieneinteilen: Entscheider:innen (Hochschulleitung, Landesbaubehörden, Politik), Expert:innen (Medientechnik, Hochschuldidaktik, Schwerbehindertenvertretung, IT, Architekt:innen, externe Berater:innen, Stabsstelle Lernräume), Ermöglicher:innen (Bibliothek, Raumverwaltung, Gebäudemanagement, Fachbereichsrat, Technik & Support, externe Partner:innen wie Architekturbüros) und Nutzer:innen (Lehrende, Studierende, Mitarbeitende d. Verwaltung und zentr. Einrichtungen, Forschende, Gastdozent:innen, Weiterbildungs- und berufsbegleitend Studierende). Wobei diese Aufzählung je nach Hochschule und Projekt sicher noch gekürzt oder erweitert werden kann.

Raumbedarfe zu erkennen und zu artikulieren kann auf vielen Wegen geschehen. So z.B. durch umfangreiche Recherchen mit Good- und Bad-Practice-Beispielen, hochschulinterne und -externe Entdeckungsreisen, Workshops für Beteiligte aus allen relevanten Bereichen, Problemanalysen und Bedarfsabfragen, eine Erweiterung der Lehrevaluation um raumbezogene Fragen, raumdidaktische Beratung und vieles mehr. Eine große Rolle spielt dabei das Thema Kommunikation. Die Teilnehmenden regten z.B. an, Raumbedarfe als Geschichten zu erzählen, damit alle Akteur:innen eine Vorstellung entwickeln können. Lösungsoptionen sollten durch Skizzen, Fotos, 3D-Visualisierungen veranschaulicht werden, um sie für die verschiedenen Stakeholder greifbar zu machen.

Eine der Herausforderungen in der Übersetzung wurde im Umgang mit Vielfalt und Widersprüchen gesehen: Unterschiedliche Lehr- und Lernkulturen treffen aufeinander, ästhetische Ansprüche stehen gegen Praktikabilität, repräsentative Aspekte und Image gegen gelebte Kultur und Funktionalität. Die Teilnehmenden betonten, wie schwierig es sein kann, hier eine gemeinsame Sprache zu finden. Umso wichtiger ist es, im kontinuierlichen Gespräch zu bleiben und Vertrauensverhältnisse aufzubauen. Als hilfreiche Elemente wurden in diesem Zusammenhang stabile Planungsteams genannt, die das Vertrauen der Beteiligten genießen, oder aber auch die Etablierung einer raumdidaktischen Beratung, die zwischen den Perspektiven vermittelt.

In einer kurzen Abschlussdiskussion kamen weitere Punkte zur Sprache: Die Annäherung an neue Räume sollte als iterativer Prozess angelegt werden, der Raum für Ausprobieren, Erleben und Neugestalten lässt, etwa in Form von Workshops, Umsetzungs- und Erprobungsphasen sowie neuerlichen (Evaluations-)Workshops. Dies bietet neben der Erprobung von Konzepten vor allem Lehrenden die Möglichkeit, Erfahrungen im Umgang mit neuen Räumen zu sammeln und Raumkompetenz zu gewinnen. Zudem wurde deutlich, dass die Konzeptionierung, Erprobung und Umsetzung neuer Raumkonzepte zwar organisatorisch in der Verwaltung verankert ist, aber zugleich als eigenes Forschungsfeld begriffen werden kann. Und was bleibt für uns Referentinnen als Resümee? Es wird deutlich, dass das Thema Lehr- und Lernräume nach wie vor hochaktuell ist. Viele Hochschulen verfügen mittlerweile über erste Erfahrungen aus (geförderten) Pilotprojekten und stehen nun vor der Herausforderung, Erkenntnisse in die Breite zu tragen. Hier rücken vor allem Prozesse und Strukturen verstärkt in den Fokus. Akteur:innen müssen identifiziert, Zuständigkeiten geklärt und Konzepte erstellt werden. Feste Ansprechpersonen, bei denen „die Fäden zusammenlaufen“, spielen dabei eine Schlüsselrolle. Wie so eine Rolle ausgefüllt werden kann, beschreibt das Profil einer Lernraumentwickler:in, das hier im Blog des Hochschulforum Digitalisierung einzusehen ist. Lernraumplanung sollte als Verwaltungsaufgabe gestaltet und in hochschulische Strategien eingebettet werden. Denn flexibel und individuell anpassbare Lehr- und Lernumgebungen verbessern nicht nur das Lernerlebnis, sondern fördern auch Kommunikation, Kollaboration und Kreativität. Und das stärkt den Campus als lebendigen Ort der persönlichen Begegnung und des gemeinsamen Lernens.

Bildquelle: HIS-HE